前不久��,第九屆中國“山花獎(jiǎng)”民間工藝美術(shù)終評活動(dòng)�,在湖南長沙湘繡城落下帷幕�。湖南的“寶貝”多,我自己就收集了好多湖南的民間畫��,但近年來�����,也有不少寶貝被“折騰”了。當(dāng)然���,這種現(xiàn)象在其他地方也普遍存在��。

對于當(dāng)前文化遺產(chǎn)保護(hù)現(xiàn)狀����,我的總體感覺:一是欣慰�����,二是憂慮���。

欣慰的是���,近年來�,在各級政府和各界人士的共同努力下,大量的珍貴的歷史文化遺產(chǎn)被列為國家或地方的文化遺產(chǎn)名錄��。在市場經(jīng)濟(jì)條件中�,進(jìn)入了國家名錄的文化遺產(chǎn),就大大增加了“附加值”���,對其利用���、開發(fā)和盈利也是自然的�����。

憂慮的是�����,很多地方對文化遺產(chǎn)的內(nèi)涵與特性缺乏認(rèn)識��,僅僅將其作為一種產(chǎn)業(yè)資源���,甚至簡單地與地方政績和經(jīng)濟(jì)收益掛鉤。往往是某一遺產(chǎn)申報(bào)成功�,列入名錄,便大舉開發(fā)��。把文化遺產(chǎn)開發(fā)當(dāng)做土地或礦產(chǎn)一樣開發(fā)����,其結(jié)果是熱鬧一時(shí),不僅所獲經(jīng)濟(jì)成果十分有限���,而且會造成浪費(fèi)��,并對文化遺產(chǎn)本身造成根本性的破壞�����。

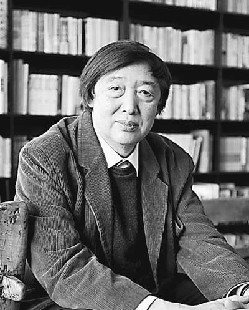

當(dāng)前一些不負(fù)責(zé)任的開發(fā)��,大多來自“長官意志”和開發(fā)商的商業(yè)策劃�。文化遺產(chǎn)被產(chǎn)業(yè)化了,賺到錢�,就是得到了重視,這種認(rèn)識是錯(cuò)誤的���。文化遺產(chǎn)一旦被產(chǎn)業(yè)化�,就難免被按照商業(yè)規(guī)律解構(gòu)和重組�����。能成為賣點(diǎn)的便被拉到前臺���,不能進(jìn)入市場的,則被擱置一旁����,比如古村落中的民族語言和民間文學(xué)(民間史詩��、傳說����、故事����、歌謠等),就是消失得最快的非物質(zhì)文化遺產(chǎn)�。政府管理部門要擔(dān)負(fù)起這部分遺產(chǎn)的保護(hù)責(zé)任,保護(hù)文化遺產(chǎn)的豐富性和完整性�。(馮驥才)